なぜ今PIM・DAMが注目されているのか?マーケティング施策のROIを最大化する最新手法とは

- AI・トレンド

はじめに:マーケティングROIの課題とテクノロジーの役割

近年、企業のマーケティング活動はよりデジタル化・多様化が進み、顧客接点の増加に比例して「コンテンツの量」「情報の正確性」「配信スピード」などが問われる時代になりました。そんな中で、多くの企業が頭を悩ませているのが「マーケティング施策のROI(投資対効果)が見えづらい」「施策のスピードと品質を両立できない」といった課題です。このような状況を打開する手段として、今、PIM(商品情報管理)とDAM(デジタルアセット管理)が注目されています。従来は制作・販促部門のツールとして認識されていたこれらのシステムが、いまや経営層やマーケティング責任者がROI最大化を図るための重要な武器となりつつあります。

本コラムでは、なぜ今PIM・DAMがマーケティングにおいて不可欠とされているのかを明らかにし、ROIを高めるための活用戦略や実際の導入効果、成功事例までを網羅的に解説します。

1. PIM・DAMとは?マーケティング活動における役割を整理

マーケティングのROI(投資対効果)を高めるには、施策をスピーディかつ的確に実行するための「情報」と「素材」の整備が欠かせません。さまざまなチャネルで一貫性あるブランド体験を提供するには、管理の仕組みそのものを見直す必要があります。そこで今、マーケティング活動を根本から支える仕組みとして注目されているのが、PIM(商品情報管理)とDAM(デジタルアセット管理)です。この2つのシステムはそれぞれ異なる対象を管理しながらも、密接に連携することでマーケティングの成果を大きく引き上げる力を持っています。以下では、それぞれの役割と価値について詳しく見ていきましょう。

1-1. PIM:商品情報の一元管理で情報精度と配信スピードを両立

PIM(Product Information Management)は、その名の通り、商品に関する情報を統合・管理するためのシステムです。たとえば、商品名、説明文、スペック、価格、在庫、プロモーション用キャッチコピーなど、商品を正確に伝えるために必要な情報は多岐にわたります。これらの情報は、社内の異なる部門に分散していることが多く、更新漏れや情報の不整合がしばしば問題になります。PIMを導入することで、こうした情報を一箇所で集中管理できるようになり、情報の一貫性と鮮度を維持したまま、各チャネルに対して最適な形式で配信できるようになります。ECサイト、紙カタログ、アプリ、SNSなど、出力先ごとに異なる要件を持つ場合でも、PIMがあれば業務の煩雑さを大幅に軽減できます。結果として、配信スピードの向上とミスの削減が実現し、マーケティングのROI改善につながります。

1-2. DAM:クリエイティブ資産を戦略的に活かす管理基盤

一方、DAM(Digital Asset Management)は、マーケティングや販促に使用される画像、動画、PDF、バナー広告などのデジタル素材を一元的に管理する仕組みです。これらの素材は、制作コストや工数がかかるうえ、バージョン違いによる誤使用やファイルの所在不明といった課題を抱えがちです。DAMを活用すれば、必要な素材をすぐに検索できる環境が整い、関係者が常に最新で正しいファイルを共有・活用できるようになります。さらに、タグやメタデータによる整理、公開期間の設定、権限管理などにより、ブランド統一やコンプライアンスの維持にも貢献します。素材を探す・確認する・加工する、といった一連のプロセスを効率化することで、マーケティング部門はより本質的な施策に注力できるようになり、組織全体の生産性向上にもつながるのです。

1-3. 両者の連携がもたらす相乗効果

PIMとDAMは、それぞれが独立したシステムでありながら、連携することでさらに大きな効果を発揮します。たとえば、商品情報にひも付けて画像や動画を自動で呼び出したり、ECやカタログにおいて一貫した情報とビジュアルを提供したりすることが容易になります。このように、PIMが「情報の正確性と一貫性」を、DAMが「ビジュアルの品質と効率性」を担保することで、マーケティングのスピード・精度・成果すべてを底上げできるのです。

2. なぜ今、PIM・DAMが注目されているのか?

近年、マーケティングを取り巻く環境は大きく変化しています。従来のマスメディア中心の施策から、Web、SNS、EC、アプリ、店舗サイネージに至るまで、多様なチャネルでの情報発信が求められるようになり、企業は限られたリソースの中で「スピード」「正確性」「一貫性」のすべてを両立する必要に迫られています。こうした背景の中で、PIMとDAMが注目されている理由は、一過性のトレンドではなく、構造的な課題への解決手段としての有効性にあります。

2-1. デジタル施策の複雑化と情報爆発への対応

マーケティングチャネルが増えると、それに伴って扱う情報や素材の種類、量、更新頻度が急激に増加します。たとえば1つの商品でも、用途別に異なるコピーや画像が必要だったり、キャンペーン時には短期間で大量のバナーを用意しなければならなかったりします。従来のようにExcelや共有フォルダ、クラウドストレージだけで対応していると、属人化や更新ミス、探し物の時間ロスが蓄積し、施策のスピードと品質が大きく損なわれます。PIMとDAMはこの問題に正面から向き合い、管理の仕組みそのものを変えることで、業務負荷を軽減しつつ成果を高めることを可能にします。

2-2. 顧客体験(CX)の質が競争力を左右する時代に

現代の消費者は、どのチャネルでもブランドイメージが一貫していることを期待しています。Webで見た商品が、店舗やアプリで別の印象だった場合、そのブランドへの信頼は簡単に失われてしまいます。このような“ブランド一貫性”の維持は、単にデザインを揃えるというレベルではなく、テキスト・画像・価格・スペックなど、あらゆる要素を正確に揃えることが必要です。PIMは情報の正確性を、DAMは素材の一貫性と最新版管理を担保することで、どのチャネルでも同じブランド体験を提供できる土台をつくります。

2-3. コストとスピードへの経営的プレッシャー

ROIを重視する経営層にとって、「制作にいくらかかったか」だけでなく、「成果にどう貢献したか」という視点が重要になっています。実際に、制作のたびに似たような画像を何度も撮影・デザインし直すといった非効率な運用は、目に見えないコストとして企業に重くのしかかります。PIMとDAMの導入によって、情報や素材の再利用性が高まり、制作工数や外注費の削減が実現します。加えて、過去のデータやバージョン履歴が一元管理されているため、意思決定のスピードも格段に向上し、マーケティング施策のPDCAを高速で回すことができるようになります。

2-4. 社内連携とリモートワーク時代の情報分断を解消

さらに近年では、部門横断的なコラボレーションやリモートワークの定着によって、情報共有の重要性がより一層高まっています。しかし、部門ごとに異なる管理ルールやフォルダ構成で運用されていると、「どこに何があるかわからない」「確認に時間がかかる」といった情報の分断が生じ、現場のフラストレーションは増す一方です。PIMとDAMは、社内外の関係者が共通のプラットフォームで情報や素材を共有できるため、組織全体の情報連携をスムーズにし、属人化を防ぎながらスピードと精度を両立する環境を実現します。

■PIM・DAMが注目される要因まとめ

| 観点 | 従来の運用 | PIM・DAM導入後の状態 |

|---|---|---|

| 情報・素材管理 | 部門ごとに分散・属人化 | 一元管理、リアルタイム連携 |

| 更新スピード | 手作業、確認に時間がかかる | 自動化、即時反映 |

| ブランド一貫性 | チャネルごとにばらつき | 全チャネルで統一表現 |

| コスト | 重複制作・確認作業が多い | 再利用・ミス削減で圧縮 |

| 社内連携 | 情報が見つからない、共有しにくい | プラットフォーム上で共有・検索 |

このように、PIMとDAMは「今必要だから導入する」ツールではなく、これからのマーケティングを支える中長期的な戦略基盤として、多くの企業が真剣に導入を検討しています。

3. PIM・DAMがマーケティングROIに与える5つの効果

PIMとDAMは、単なる情報・素材の管理ツールにとどまりません。これらのシステムがマーケティング活動にもたらす効果は、業務の効率化にとどまらず、明確にROI(投資対効果)を押し上げる結果につながります。ここでは、その中でも特に大きな5つのインパクトについて解説します。

3-1. 制作コストの削減とリソースの有効活用

PIMとDAMを導入すると、過去に作成した情報や素材を簡単に再利用できるようになります。これにより、バナーや商品説明文などを一から作成する必要が減り、制作にかかる時間とコストが大幅に削減されます。また、重複依頼や確認作業にかかっていた工数が不要になるため、社内外の制作リソースをより戦略的なタスクに振り向けられるようになります。たとえば、過去に使ったバナー画像をDAMから即座に取り出し、PIMに登録された商品情報と組み合わせて新しいキャンペーン素材をスピーディに展開できる――そんなワークフローが現実になります。

3-2. 配信スピードの向上とキャンペーン対応力の強化

キャンペーンの開始日が迫る中で、「情報が揃っていない」「画像がまだ来ていない」といった理由で施策が遅れることは、珍しくありません。しかし、PIMとDAMが整備されていれば、必要な情報と素材が常に最新の状態でそろっており、配信や更新作業を迷いなく実行できる体制が整います。このスピード感は、短期間で反応を得たいキャンペーン施策や、トレンドを捉えた即時展開が必要な場面で、大きな競争力となります。

3-3. コンバージョン率の改善とパーソナライズの精度向上

正確で魅力的な商品情報と、一貫性のあるビジュアル表現は、ユーザーの意思決定を後押しする重要な要素です。PIMで管理された詳細かつ豊富な商品情報に、DAMで整備された多彩なビジュアル素材を組み合わせることで、ユーザーごとに最適化されたコンテンツ配信が可能になります。特にECサイトや広告運用の分野では、パーソナライズドなクリエイティブ展開が求められており、コンバージョン率への影響は無視できません。PIMとDAMの導入によって、「適切な内容を、適切なタイミングで、適切な形で」届けられる体制が強化され、結果として成果が見える形で改善されていきます。

3-4. ブランド価値の維持と顧客信頼の獲得

複数チャネルで展開されるキャンペーンや商品情報が、チャネルごとに微妙に異なっていたり、古いロゴや誤った価格が表示されていたりすることで、ブランドイメージに悪影響を及ぼすことがあります。これが積み重なると、ユーザーからの信頼を損なうリスクさえ生じます。PIMとDAMは、ブランド表現のブレを防ぎ、常に正しい情報と最新の素材を提供する仕組みとして機能します。統一されたメッセージとビジュアルは、顧客体験の質を高めるだけでなく、ブランドの信頼性を高めるうえでも重要な役割を果たします。

3-5. ROIの可視化とデータ活用による継続的な改善

最後に見逃せないのが、ROIを定量的に把握できるようになる点です。PIMやDAMと他のマーケティングツール(BIツールや広告配信システムなど)を連携させれば、素材ごとの利用状況や効果を追跡することが可能になります。どの画像が最もコンバージョンにつながったのか、どの商品の情報が閲覧されているかといった定量的な指標を分析することで、今後の施策の精度と再現性を高めるための根拠が得られます。これにより、マーケティング施策は「勘と経験」ではなく、「データに基づいた判断」で回せるようになり、継続的なROI向上サイクルを確立することができます。

このように、PIMとDAMは単なる業務効率化ツールにとどまらず、マーケティング活動全体の成果を底上げする“収益直結型のインフラ”として、企業価値の向上に貢献しています。

4. 成功事例:PIM・DAMでROIが改善した企業のケーススタディ

PIMやDAMの価値は理論だけでは測れません。実際に導入した企業がどのような成果を上げているのか――そのリアルな変化を見ることで、より具体的な導入効果とROIのイメージが掴めるはずです。ここでは、国内外のさまざまな業種におけるPIM・DAM導入事例を3つ紹介します。

■事例1:EC運営企業A社

PIM導入で商品更新の手間を70%削減、売上は15%増加

複数の自社ECサイトとモール店舗を運営するA社は、商品情報の更新作業に大きな課題を抱えていました。新商品を登録するたびに、サイトごとに異なる管理画面で入力作業を行い、ミスがあれば個別に修正対応するという非効率な状態でした。PIMを導入した結果、各チャネルへの商品情報配信が一括で行えるようになり、更新作業にかかる時間を約70%も削減。特にセール期間や新商品リリース時のスピード感が増し、売上も前年比で15%の増加を記録しました。さらに、情報の統一性が向上したことで、カスタマーサポートへの問い合わせ件数も減少するという副次効果も見られました。

■事例2:大手メーカーB社

DAM活用で制作コスト年間1,000万円以上削減

B社は、国内外で多数の製品を展開しており、製品ごとに異なる販促素材を制作・管理していました。しかし、複数の制作部門で素材の管理ルールが統一されておらず、似たような画像や動画が何度も作り直されていたのです。DAMを導入し、すべてのクリエイティブ資産を一元的に管理することで、素材の流用・再利用が容易になりました。また、検索性の高いタグ付けやプレビュー機能により、現場スタッフが自分で必要な素材をすぐに取得できるようになり、外注依頼や確認作業が大幅に削減。結果として、年間で1,000万円以上の制作コスト削減を実現しました。

■事例3:グローバルブランドC社

PIM×DAMの連携でブランドガイドラインの徹底と多言語対応を実現

グローバル展開するC社は、国ごとに異なる商品情報とビジュアル表現の管理に苦戦していました。ブランドイメージの統一が難しく、現地代理店やパートナー企業との連携も煩雑化していたのです。そこで同社は、PIMとDAMを同時に導入し、各製品情報をPIMで一元管理しながら、関連する画像や動画などをDAMに紐づけて運用する体制を構築しました。この結果、すべてのチャネルにおいて最新かつ統一されたコンテンツの配信が可能となり、ブランドガイドラインの徹底が実現。また、PIMを活用した多言語管理機能により、各国ごとのローカライズも効率的に進められるようになり、現地対応の品質も大幅に向上しました。

これらの事例からわかるように、PIMやDAMの導入によって得られる効果は、業種や規模を問わず共通しています。情報と素材の管理を「人の努力」で乗り切る時代から、「システムで標準化・高速化」する時代へ。PIMとDAMは、マーケティングの成果を支えるインフラとして、実際のビジネス現場で確かな成果を上げているのです。

5. PIM・DAM導入でROIを最大化するためのステップ

PIMやDAMの導入は、単にツールを導入するだけでは真の成果につながりません。ROIを最大化するには、自社の課題を見極め、運用に根づかせるための戦略的なステップが重要です。ここでは、実際に導入を検討・推進する際に押さえておきたい5つのステップを紹介します。

5-1. 現状の業務プロセスと課題を可視化する

まずは、現在の情報・素材管理プロセスを棚卸しし、どこに無駄や非効率が生じているのかを明確にします。たとえば、「商品情報の更新に何日かかっているか」「バナー素材の検索にどれだけ時間を費やしているか」といった実態を数値で把握することが重要です。こうした現状分析は、導入後の効果測定にも直結するため、最初の段階で丁寧に行うべきポイントです。

5-2. KPIとROIの基準を明確に設定する

導入目的が「効率化」や「情報の一元管理」だけでは、施策の評価が曖昧になってしまいます。たとえば、「更新作業の時間を●%削減」「クリエイティブ素材の再利用率を●%向上」「制作コストを年間で●円削減」など、具体的な成果指標(KPI)をあらかじめ設定しておくことで、ROIの可視化と改善が可能になります。また、KPIはマーケティング部門だけでなく、営業・制作・経営層など、関係部門の視点を取り入れて設定することが、全社的な運用体制を築くうえで効果的です。

5-3. スモールスタートで運用実験(PoC)を行う

いきなり全社導入を目指すのではなく、まずは特定の商品群や部門で試験的に運用してみる「スモールスタート」が現実的かつ効果的です。実際のワークフローにPIMやDAMを組み込み、操作性・成果・課題を評価することで、社内の理解と合意形成がスムーズに進みます。この段階では、「PoC(Proof of Concept=概念実証)」という形でベンダーと連携し、短期間のテスト導入を行う企業も増えています。

5-4. 部門間連携と運用ルールの整備

PIMやDAMの最大の価値は、部署をまたいで情報・素材を共有・活用できることにあります。しかし、導入後に「誰が入力するのか」「どのタイミングで更新するのか」といったルールが曖昧なままだと、せっかくの仕組みが形骸化してしまいます。したがって、部門間での役割分担や運用フローの設計、定期的な見直し体制の構築が不可欠です。また、マニュアルの整備や社内教育の機会を設けることで、システムを“定着させる”フェーズに入ることができます。

5-5. BIツールなどとの連携で効果を継続的に可視化する

導入後の運用が軌道に乗ったら、次はその効果を継続的に測定し、改善のサイクルへとつなげることが大切です。PIMやDAMは他のシステムとの連携性にも優れており、BIツールやアクセス解析ツールと組み合わせることで、「どの情報・素材が売上に貢献したのか」を可視化できるようになります。こうしたデータを基に、今後のキャンペーンや制作方針にフィードバックをかけることで、ROIはさらに向上していきます。ツールの運用を終点とせず、“データドリブンなマーケティング戦略の起点”と捉えることが、成功の鍵です。

6. まとめ:ROI向上を実現するPIM・DAM活用のススメ

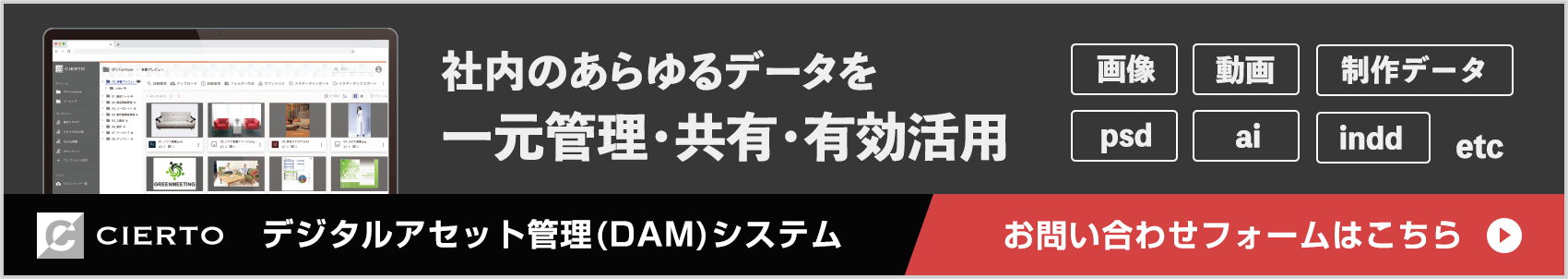

PIMとDAMは、情報や素材の管理を超え、マーケティング成果を支える“戦略インフラ”へと進化しています。特にROIが問われる今の時代において、これらのシステムはマーケティング活動の質とスピード、そして信頼性を一気に引き上げる力を持っています。 VPJが提供する統合型ソリューション「CIERTO」は、PIMとDAMを一体で活用できる次世代型プラットフォームです。商品情報とクリエイティブ素材を一元管理し、EC・販促・ブランド統一・グローバル対応まで、幅広い業務課題の解決を支援します。もし今、情報の分断や属人的な運用、非効率な制作体制に課題を感じているなら、それはCIERTOが力を発揮するタイミングかもしれません。まずは資料をご覧いただき、ROI改善への第一歩を踏み出してください。

-

-

執筆者情報

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン編集部

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン編集部です。マーケティングや商品、コンテンツ管理業務の効率化等について詳しく解説します。

【株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン について】

デジタルアセットマネジメント(DAM)を中核に、多様化するメディア(媒体)・コンテンツの制作・管理・配信環境を支援するITソリューションをご提案しています。