【2025年最新版】制作効率化の鍵を握るのは“DX化されたコラボレーション”だった

- 制作・校正・進行管理

コンテンツ制作の現場では、依頼から校正、承認、公開までに多くの人や部署が関わります。そのプロセスのどこかでコミュニケーションの行き違いやタスクの遅れが発生すると、全体の進行に大きな影響が出てしまいます。

こうした課題を解決する“制作効率化の鍵”が、いま注目されている「DX化されたコラボレーション」です。2025年最新版の制作DXソリューションを交えながら、なぜいまこの仕組みが必要とされるのかを解説します。

1. 制作現場に潜む非効率の正体

コンテンツ制作は一見シンプルな流れに見えますが、実際は多くの関係者・メディア形式・フローが絡み合う「複雑な協業作業」です。最近では特に SNS用短尺動画・ライブ配信・縦型動画 などの増加、さらには 生成AIや多様な配信チャネル の登場により、制作プロセスに関わるステークホルダーや対応すべき“型”も増えています。このような状況下で、従来型のメール・スプレッドシート・口頭確認といった手法は、すぐに限界にぶつかります。以下に、現場でよく見られる非効率のポイントを最新の制作事情を踏まえて整理します。

1-1. 依頼から校正・承認までのプロセスの複雑化

短尺動画(15秒〜60秒程度)がSNSで広まる中、1つの動画案件に対して 複数フォーマット(縦型・横型・正方形など) のバージョンを作る必要が出てきています。たとえば、Instagramリール、TikTok、YouTubeショート、それぞれに最適化したフォーマットを準備するため、依頼 → 初稿 → 修正 → 承認 → 納品というフローがバリエーション別に枝分かれし、承認ステップが複雑になりがちです。

また、制作内容自体も「映像+静止画+テキスト(キャプション)+効果音/音楽」などの複合メディアが増えており、関わる人(映像クリエイター、サウンド、コピーワーク、SNS担当など)が増え、承認を得るべき視点やチェック項目も増大しています。

1-2. メール・チャット頼みのコミュニケーションが招く混乱

“指示をチャットで送っておいたから見ておいて”“メールで修正指示を添付” といった方法は、従来からよくあるスタイルですが、モバイルで SNS 動画を確認したりスマホで指示を出したりする機会が増えた2025年では、指示の粒度や形式が揃っていないと混乱を招きます。

たとえば、「このテロップの色を変えて」とだけ書かれていると、どのバージョンで? どのタイミング? という齟齬が起きやすく、再確認のために複数回やりとりが発生します。さらに、チャット・メール・コメント機能(校正ツール上)と指示が分散していると、「最新の指示がどれか」が曖昧になってしまいます。

タスクの進捗が見えないことによるリスク

複数の媒体や動画フォーマットを同時進行で制作している現場では、どの案件がどこまで進んでいるのかを “見える化” できないと、最終段階でトラブルが浮き彫りになります。たとえば、

- 短尺動画の複数バリエーションの編集工程で「あるバージョンだけ遅れている」のが分からない

- 校正中の素材がどのステップの誰の確認待ちか見えない

- 承認者から戻ってきた修正指示が「どのバージョンに対してか」が分からず、誤って古い版を使ってしまう

こうした「見えない停滞」は、最終納期直前にバッファがなくなったときに致命傷になります。従来の属人的な管理では、このリスクを防ぎきれないのです。このように 制作現場 では、メディア形式の多様化・ステークホルダーの拡張・AI技術の導入などが、非効率を助長する要因になっています。これらを克服するためには、“DX化されたコラボレーション” が不可欠となるわけです。

2. 制作効率化の鍵を握る「DX化されたコラボレーション」とは

従来の制作現場では、校正・承認・タスク進行のやり取りをメールやチャットに頼るケースが多く見られました。しかしコンテンツの量・種類・スピードが飛躍的に増している中で、その方法では限界を迎えています。ここで注目されているのが、「DX化されたコラボレーション」 です。これは、オンライン上に制作進行のための共通基盤を構築し、すべての関係者がリアルタイムに同じ情報を見ながら作業・判断を行う仕組みを指します。

制作効率化を支えるこのアプローチの具体的な要素を見ていきましょう。

2-1. オンライン校正でフィードバックを一元管理

制作現場では、SNS動画やキャンペーンバナーなど、多種多様なビジュアルや動画コンテンツが同時並行で進行しています。オンライン校正ツールを使うことで、関係者は実際の画面上に直接コメントや修正指示を書き込むことが可能になり、「誰が」「どの素材に」「どんな修正を依頼したか」 が一目で分かります。これにより、指示の重複や食い違いを防ぎ、修正の履歴も蓄積されるため、後から振り返っても迷いがありません。

2-2. ワークフロー・承認フローの可視化と自動化

制作の最大のボトルネックは「承認待ち」の時間です。DX化されたワークフローでは、承認者が複数いてもシステム上で順番や条件が明確に定義されており、誰の承認で止まっているのかが可視化されます。さらに、承認依頼は自動でリマインドされるため、担当者が忘れることもなくなります。

近年は大企業を中心に「複数部署承認」を必要とするケースが増えており、例えば法務・広報・マーケのチェックを順番に経る必要がある場合も、システム上でスムーズにフローを流せるようになっています。

2-3. タスク管理とプロジェクトマネジメントの統合

制作物の種類が増えたことで、従来のスプレッドシートや個別タスク管理ツールでは対応しきれない場面が増えています。最新の制作DXプラットフォームでは、タスクごとの担当者・期限・進捗がリアルタイムで共有され、さらにガントチャートやカンバン形式で全体像を俯瞰できます。

これにより、「誰がどこまで進んでいるか」を依頼側(マーケ部門)も把握でき、納期やリソースの調整を早期に行えるようになります。結果的に、制作側と依頼側の間で無駄なやり取りが減り、「同じ目線で進行をコントロールする」体制が実現します。

DX化されたコラボレーションは、単に便利なツールを導入するだけでなく、「依頼側も制作進行に主体的に関わる」という文化の変革を伴います。制作物の量とスピードが問われる近年において、オンライン校正・自動化された承認フロー・統合されたタスク管理は、依頼側と制作側が同じ基盤で動くための必須条件となっているのです。

3. なぜ今、依頼側の企業(マーケティング部門)に必要なのか

これまで「制作進行の管理」は制作会社やプロダクション側に委ねられることが多くありました。しかし現在、コンテンツ需要の増加と企業競争の加速により、依頼側であるマーケティング部門が積極的に制作プロセスに関与する必要性が高まっています。その背景を整理してみましょう。

3-1. 短納期・多チャネル対応という現代の制作要件

SNSのアルゴリズムや市場トレンドは常に変化しています。TikTokやInstagramリール用の短尺動画は、キャンペーンや季節イベントごとに大量に制作・配信されるため、「1案件=数パターン」 が当たり前になっています。さらに、Webサイト、ECサイト、メールマーケティング、紙媒体まで統合的に運用する必要があり、制作のスピードと柔軟性が求められています。

依頼側のマーケティング部門がプロセスを把握していなければ、こうした短納期案件をスムーズに回すことは不可能です。

3-2. ブランド統一と品質担保の重要性

ブランドの世界観やトーンを守るのは依頼側の大切な役割です。SNSや動画広告は「瞬間的にブランドを印象づける」ため、表現の一貫性が欠かせません。制作を完全に外部に任せると、各コンテンツ間でトーンやビジュアルがばらつきやすく、ブランド毀損のリスクが高まります。

制作DXを活用すれば、依頼側が承認フローの中でブランド基準を担保できる ようになり、スピードと統一感を両立できます。

3-3. 制作会社任せにしない「依頼側の関与」の価値

従来の「発注して待つ」スタイルから、「依頼側もプロジェクトメンバーとして参加する」 スタイルへとシフトしています。生成AIを活用したラフ案の作成や、SNS施策のリアルタイム調整など、依頼側が主体的に判断・修正できる環境が整ってきているためです。

依頼側が積極的に関与することで、最終成果物が ターゲット市場に即した内容 となり、効果的なマーケティング施策につながります。

コンテンツ制作が企業活動に直結する今、依頼側のマーケティング部門は「制作効率化の当事者」であるべきです。DX化されたコラボレーションは、そのための基盤を提供し、短納期・多チャネル・ブランド一貫性という現代の要件に応える力となります。

4. 制作DXソリューションがもたらす効果

制作DXソリューションを導入することで得られる効果は単なる業務効率化にとどまりません。依頼側・制作側双方にメリットをもたらし、コンテンツ制作のスピードと品質を同時に引き上げます。マーケティング環境で特に注目すべき効果を見ていきましょう。

4-1. 修正・承認にかかる時間の大幅短縮

従来、1つのバナーや動画の修正に数日かかっていたプロセスが、オンライン校正と自動承認フローによって大幅に短縮されます。関係者が同じプラットフォーム上で指示・確認を行うため、「誰がどこで止まっているか」が明確になり、承認待ちによるボトルネックが解消されます。

結果として、キャンペーンローンチまでのスケジュールに余裕が生まれ、競合より早く市場にアプローチできるようになります。

4-2. 関係者全員が同じ情報をリアルタイムで共有

DX化された環境では、依頼側のマーケティング部門・制作会社・外部パートナーが1つの共通基盤を使ってやり取りを行います。

例えば、SNS用動画の修正指示を入れた瞬間に、デザイナーもディレクターも同じ情報を確認できるため、従来のような「指示が届いていない」「古いデータを使ってしまった」というトラブルを防げます。これにより、チーム間の無駄な確認作業や二重対応がなくなり、全体のコミュニケーションコストが削減されます。

4-3. トラブルや認識齟齬を防ぐ透明性の高い進行管理

制作DXでは、修正履歴や承認プロセスがシステム上に残るため、「誰がいつどんな判断をしたか」を後から振り返ることが可能です。これにより、「言った言わない」「最新版が分からない」といった典型的なトラブルを防止できます。

また、進行状況をガントチャートやダッシュボードで可視化できるため、依頼側も制作側も安心してプロジェクトを進められるようになります。

制作DXソリューションの導入は、単に作業を効率化するだけではなく、スピード感と品質保証を同時に実現する手段です。依頼側にとってはブランド統一性を担保しつつ短納期に対応でき、制作側にとっては手戻りの少ないスムーズな進行が可能になります。まさに両者にとって“Win-Win”な仕組みと言えるでしょう。

5. 2025年に注目すべき制作DXソリューション

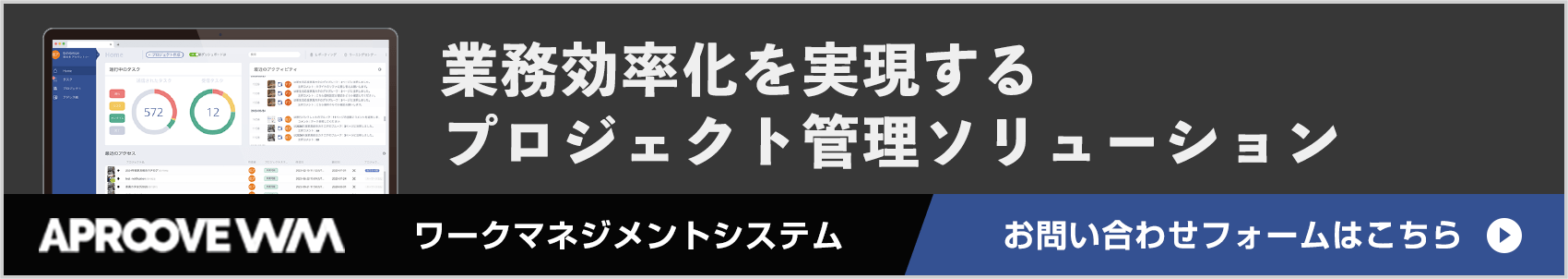

ここまで見てきたように、制作DXの本質は「依頼側と制作側が共通基盤でコラボレーションする」ことにあります。では、具体的にどのようなソリューションがこの仕組みを実現しているのでしょうか。2025年現在、国内外で注目を集めている事例のひとつがAPROOVE WM です。

5-1. APROOVE WMに見る「包括的な制作DX」の実現イメージ

APROOVE WMは、オンライン校正・ワークフロー・承認フロー・タスク管理・プロジェクトマネジメントといった制作プロセスの主要要素を 一つのプラットフォームに統合しています。 従来は複数のツールを組み合わせて運用していた部分を一元化できるため、制作に関わるすべての人が同じ環境でやり取りできるのが大きな特徴です。特に承認フローの自動化と進行管理の可視化は、短納期案件が増える現在のマーケティング現場において高い評価を得ています。

【APROOVE WMの主要機能】

- オンライン校正

- 画像や動画、デザインデータに直接コメントを入れて修正指示を一元管理。バージョン管理やフィードバックの重複を防ぎます。

- ワークフロー管理

- 案件ごとにタスクの流れを可視化。承認や修正依頼がどこで止まっているのかが一目でわかり、進行遅延を防止します。

- 承認フローの自動化

- 部署や役職ごとに承認ステップを設定可能。システムが順番に承認依頼を回すため、確認漏れや滞留が発生しません。

- タスク管理

- 担当者ごとにタスクを割り当て、期限や進捗を共有。ガントチャートやカンバン形式で案件の全体像を把握できます。

- プロジェクトマネジメント

- 複数案件を横断して進行状況を管理し、マーケティング部門と制作会社が同じ視点でスケジュールやリソースの調整が可能です。

APROOVE WMについての詳しい紹介は、以下をクリックし資料ダウンロードをお願いします。

5-2. これからの制作現場に求められる新しいコラボレーションの形

2025年以降、制作現場においては「スピードと品質の両立」 が当たり前の要件になっていきます。その実現には、ツールの導入だけでなく、依頼側と制作側が互いに同じ基盤で作業を進めるという文化の変化が不可欠です。

APROOVE WMのようなソリューションは、その変化を促進する存在であり、単なる業務効率化の枠を超えて「企業と制作パートナーの新しい関係性」を形づくっています。

6. まとめ

2025年の制作現場は、SNS短尺動画や縦型フォーマット、マルチチャネル配信といったトレンドにより、関わる人も制作物の種類もかつてないほど多様化しています。この複雑さを前に、従来の属人的な進行管理や分散したやり取りでは、スピードも品質も担保できません。

そんな時代において、制作効率化の未来を握るのは 「DX化されたコラボレーション」 です。依頼側と制作側が同じプラットフォームで情報を共有し、タスク・承認・修正をリアルタイムに進める仕組みが、短納期・高品質・ブランド一貫性を同時に実現します。

APROOVE WMのように オンライン校正・承認フロー・タスク管理を統合する制作プラットフォームの導入により、依頼側と制作側が同じ情報を見ながら進行できるため、認識の齟齬や手戻りを最小限に抑えられます。ご興味ある方は、お気軽にお問い合わせください。

-

-

執筆者情報

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン編集部

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン編集部です。マーケティングや商品、コンテンツ管理業務の効率化等について詳しく解説します。

【株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン について】

デジタルアセットマネジメント(DAM)を中核に、多様化するメディア(媒体)・コンテンツの制作・管理・配信環境を支援するITソリューションをご提案しています。