動画・Web・EC制作がラクになる!販促業務を効率化するシステム活用術

- Eコマース

- 制作・校正・進行管理

はじめに:販促業務が抱える“制作のムダ”に気づいていますか?

動画・Web・SNS・ECなど、販促媒体の種類が年々増え続けています。それに比例して、制作業務に携わる担当者の負荷も増大しています。「あの画像、最新版どこにある?」「どこまで校正進んだ?」「承認は誰の確認待ち?」そんな日常的なやり取りに追われていませんか?

こうした非効率は、業務の質だけでなく、納期やコスト、ひいてはブランド価値にも影響を与えかねません。本コラムでは、販促業務における制作の非効率性を浮き彫りにしながら、それらを解決に導く最新のシステム「DAM(デジタルアセット管理)」や「PIM(商品情報管理)」の活用方法をご紹介します。

1. なぜ今「販促制作」の現場で効率化が求められているのか

1.制作物・媒体の種類が爆発的に増加している背景

この10年で、消費者の情報接触チャネルは劇的に変化しました。スマートフォンの普及やSNSの台頭により、企業は複数のプラットフォームに最適化されたコンテンツを同時に展開する必要があります。たとえば、1つの商品をプロモーションするにあたっても、以下のような媒体ごとの制作が必要になるケースが一般的です。

- Webサイト用の特設ページ(LP)

- SNS投稿用の画像・テキスト・動画

- ECサイトの商品ページやバナー

- メールマガジン用のHTMLデザイン

- 店頭用POPやポスターなどの印刷物

つまり、「1つの商品=1つの販促物」ではなく、1つのプロモーション=5〜10の媒体制作が発生する時代に突入しているのです。その結果、制作物の数が膨大になり、各媒体に最適なフォーマット・表現に対応するための手間と管理コストが急増しています。

2.社内外の関係者が増え、コミュニケーションコストが増大

媒体数の増加とともに、制作に関わる関係者の数も増えています。

- 社内のマーケティング部門

- 商品企画や営業部門

- 外部の制作会社(デザイン、映像、コピー)

- 広告代理店

- 翻訳業者や校正専門会社

こうした多層的なチーム編成では、連絡・確認・共有すべき情報の量が一気に膨らみます。しかも、確認漏れ・伝達ミス・最新データの不一致といった“コミュニケーションロス”が生まれやすく、業務の効率性を著しく低下させます。とくに、承認の取り方やファイル共有の方法が人によって異なると、属人的な業務フローになりやすく、トラブルの温床になります。

3.リモート環境や多拠点制作の一般化

新型コロナウイルスの影響を契機に、リモートワークやハイブリッドワークが一般化しました。また、本社と支社・地方拠点間で連携して制作を行うケースも増えています。

このような状況下では、「その場で口頭確認」や「紙の原稿回覧」といった旧来の方法は使えません。非対面でも進捗管理や校正作業を正確に進められる“仕組み”の整備が必須です。

場所や時間にとらわれない制作体制を構築するためには、制作物・素材・進捗・承認などの情報を一元的に把握・共有できる環境づくりが求められているのです。

2. 現場で多発している“制作非効率”の実例とは

1.最新版の素材が見つからない、探す時間がかかる

「最新版の画像はどれ?」「動画の最終ファイルが見つからない」といった素材探索の手間は、ほとんどの制作現場で共通の悩みです。ファイルが社内サーバー、個人PC、クラウドストレージ、メール添付などに分散して保管されているため、必要なときにすぐにアクセスできず、“探し物”に1時間以上かかるケースも珍しくありません。

また、複数のバージョンが混在していると、誤って古いファイルを使用してしまうリスクも高く、ブランドやキャンペーンの信用にも関わります。

2.校正・フィードバックがバラバラで混乱する

制作物の校正は、多くの関係者が関与する重要なプロセスです。しかし、そのやり取りがメールやチャット、Excelなどに分散していると、どれが最新の指示か分からなくなるという混乱が生じます。

一部の修正が反映されたファイルが共有されていなかったり、複数人が異なる箇所に同時にコメントを入れていたりすると、修正ミスや二重対応が起こりやすくなります。さらに、フィードバックのやり取りに要する時間も膨らみ、結果として納期遅延の原因となることもあります。

3.進捗や承認状況がブラックボックス化している

制作物が誰の手元にあり、どこまで作業が進んでいるのかが分からない状態は、多くの現場で発生しています。とくに、承認プロセスが属人化している場合、「誰が」「いつ」「何を承認したか」が見えず、確認のために関係者へ都度連絡を取る必要が出てきます。その結果、1つの承認を得るのに数日〜1週間かかることもあり、スピード重視が求められる販促業務においては大きな痛手です。

4.データ変換・再利用に無駄な工数がかかる

過去に制作した画像や動画を、別媒体で再利用したい場合、形式やサイズの違いから再編集が必要になることがよくあります。ファイル形式の変換やリサイズ、文字修正などを毎回手作業で行っていると、制作担当者の工数が無駄に増加し、本来のクリエイティブ業務に集中できなくなります。また、元データが見つからないことで、同じ内容を一から作り直すという非効率も頻発しています。

5.誤使用・著作権リスクの潜在化

使用期限が切れた画像や、契約範囲を超えた素材を誤って使用してしまうと、法的トラブルやブランド毀損につながる重大リスクを抱えることになります。しかし現場では、素材の利用条件や契約情報が各ファイルに明記されていなかったり、管理者が把握できていなかったりするケースが少なくありません。

「使っていいはず」と思っていたファイルが、実は使用不可だったという事例は、想像以上に多くの企業で発生しています。

3. 販促媒体制作の効率化には「情報と素材の一元管理」がカギ

1.データが複数システムや人に分散しているリスク

多くの企業では、画像や動画はクラウドストレージ、進捗はExcel、承認はメール、原稿はGoogleドキュメントといった具合に、用途ごとに異なるツールを使って制作を進めています。

一見、慣れたツールを使い分けて効率的に見えるかもしれませんが、実際には以下のような問題が起きやすくなります。

- 情報の更新が全体に行き届かない(誰かのフォルダにしか最新がない)

- 進捗状況や素材のバージョンがバラバラになる

- 誤った情報が別媒体にも使われてしまう

こうした状態は、業務の属人化を助長し、情報共有に時間を取られる非効率の温床となります。

2.「見える化」がチーム全体の生産性を変える

制作に関わるメンバーが多いほど、「いま何がどこまで進んでいるのか」を共有することは困難になります。情報や素材を一元管理すれば、以下のような“見える化”が可能になります。

- 最新の素材が誰でもすぐに確認・ダウンロードできる

- プロジェクトごとの進捗が一覧で把握できる

- 誰がどのタスクを担当しているか明確になる

このように、各自が自律的に判断できる状態を作ることで、確認や問い合わせの手間が減り、全体の生産性が大きく向上します。

3.外部パートナーとの連携もスムーズに

販促制作には、デザイナー、動画編集者、コピーライター、印刷会社など、社外のパートナー企業との連携が欠かせません。一元管理の仕組みが整っていれば、社内と同様に、外部パートナーにも必要な情報を安全かつ迅速に提供できます。

- 閲覧・編集・アップロードなどの権限をユーザーごとに設定できる

- 誤った素材の送信を防ぐ

- コメントや校正の履歴も一元的に残せる

こうした仕組みは、トラブル防止やコミュニケーションの効率化にも大きく貢献します。

4. 制作業務の課題を解決する注目システム:DAMとPIMとは?

これらは単なるファイル保存の仕組みではなく、制作業務全体の流れを“仕組み化”し、チームの生産性とリスク管理を大きく向上させるソリューションです。

1.DAM(デジタルアセット管理)とは

DAMとは、画像、動画、バナー、ロゴ、PDF、音声など、あらゆるデジタル素材(アセット)を一元的に管理・共有するためのシステムです。

主な機能:- ファイルのメタ情報(キーワード、権利情報、使用期限など)管理

- バージョン管理と履歴保存

- ユーザーごとのアクセス制限(社内外含む)

- ファイルの変換・リサイズ・プレビュー

- プロジェクトごとの進捗・承認フロー管理

DAMを導入することで、素材を探す・渡す・変換する・承認するといった一連の制作フローが、すべてひとつの環境内で完結します。たとえば、Web用の画像を探していた担当者が、同じ素材をSNS用にリサイズし、そのまま外部パートナーに共有するところまで、数クリックで実行できるという大幅な効率化が実現します。

2.PIM(商品情報管理)とは

PIMとは、商品のスペック、説明文、価格、カテゴリ、素材画像など、販促やECに必要な商品情報全般を一元管理するためのシステムです。

主な機能:- 商品属性の統合管理(SKU、カテゴリ、タグなど)

- 複数言語/チャネル向けの情報展開

- データの整合性チェックと重複排除

- DAMとの連携で画像・動画とのひもづけ

PIMの導入によって、たとえば「ECサイトごとに仕様が異なる商品情報を一括で更新する」「印刷物とWebで同じ商品説明を統一して使う」といったマルチチャネル展開の効率化が可能になります。また、商品名や価格の誤表記といったリスクを防ぎ、ブランディングの一貫性を保つ役割も果たします。

3.DAMとPIMが連携することで得られる相乗効果

DAMとPIMはそれぞれ別の目的を持つシステムですが、連携することで制作業務における“情報”と“素材”の管理が完全に統合されます。

- PIMで管理している商品の情報に、DAM上の画像・動画をひもづける

- ECサイト、カタログ、SNS投稿などの媒体に対し、正確な情報と最新素材を自動展開

- 商品ごとの素材利用状況や承認履歴のトラッキング

これにより、制作スピード、精度、リスク管理のすべてをレベルアップさせることが可能になります。

5. システム導入で得られる制作現場の3つの変化

1. 素材の検索・流通スピードが大幅に向上する

まず最も大きな効果として挙げられるのが、「必要な素材をすぐに見つけて使える」状態の実現です。

DAMを導入すれば、画像や動画などの素材に対して、キーワードやカテゴリ、プロジェクト名などのメタ情報を付与できるため、検索性が劇的に向上します。しかも、検索結果はプレビュー付きで表示されるため、目的のファイルを“秒で”見つけ出すことが可能になります。さらに、ファイル形式の変換やリサイズ、透かし追加といった作業も、DAM上で自動処理できるため、社内外への共有もワンアクションで完了。素材探しや加工にかかっていた無駄な時間が一気に解消され、担当者は本来のクリエイティブ業務に集中できるようになります。

2. 校正・承認フローの可視化と自動化

次に大きな変化として感じられるのが、制作進行や承認プロセスの“見える化”と“効率化”です。従来は、校正のやり取りがメールやPDFへの赤入れ、チャットでの指示といった手段でバラバラに行われており、どの修正が反映されたか、誰が承認したかを把握するのが困難でした。

DAMでは、以下のような機能により進行管理がスマートになります。

- 素材ごとのコメント・校正履歴の蓄積

- ステータス(未確認/確認中/承認済など)の自動更新

- 関係者ごとの承認ステップの自動通知・リマインド

- 修正前後のバージョン比較・保存

これにより、承認漏れや進行遅延のリスクを未然に防ぐとともに、誰がいつ何を確認したかが明確になるため、トラブル時の追跡も容易になります。

3. 品質とリスクの両立管理が可能になる

制作業務において見落とされがちなのが、「誤使用」や「契約違反」といった法的リスクの管理です。たとえば、使用期限の過ぎた画像を再利用したり、外部から調達した素材のライセンス条件を把握していなかったりすると、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。

DAMでは、各素材に対して以下のような情報を登録・管理できます。

- 使用可能期間(期限切れ素材は自動非表示)

- ライセンス情報(契約範囲、クレジット表記の有無など)

- 利用履歴(いつ、誰が、どこで使用したか)

こうした情報管理により、使用すべきでない素材の誤利用を防止し、常に最新かつ正確な素材を使える環境が整います。つまり、業務効率化だけでなく、ブランド価値やコンプライアンスの維持にもつながるのです。

6. 制作効率化に取り組むなら、まず何から始めるべきか

このセクションでは、制作現場が効率化に取り組むための実践的なステップをご紹介します。

1.現状の業務課題を棚卸しする

まず最初にやるべきことは、自社の制作業務の現状を可視化し、課題を明確にすることです。

- 素材が見つからない原因は何か

- 校正や承認にどれだけ時間がかかっているか

- どのツールを誰が使っているか

- どこに情報の分断があるのか

といった点を洗い出すことで、どこに非効率の要因が潜んでいるのかを把握できます。この作業を通じて、業務が属人化している部分や、無駄な手戻りの多い箇所が浮き彫りになるはずです。

2.保有している素材・情報を整理・棚卸しする

次に重要なのが、現状のアセット(素材や商品情報)の棚卸しです。

- どの媒体にどの素材が使われているか

- 古いバージョンや重複ファイルがいくつ存在しているか

- 使用期限やライセンス条件が不明なファイルはないか

この作業によって、「整理されていない状態がどれほど非効率を招いているか」に気づくことができ、DAM導入後にデータをどう分類・整理すれば良いかの方針も明確になります。

3.小規模チーム・プロジェクトから導入を始める

いきなり全社一斉に導入するのではなく、まずは小さなチームや1つのブランド・カテゴリなど、スコープを限定して始めるのが効果的です。これにより以下のようなメリットが挙げられます。

- 現場に合った運用ルールを柔軟に設計できる

- 定着度や使い勝手の課題を早期に発見できる

- 社内での成功事例として他部署に展開しやすくなる

最初から完璧な仕組みを目指すのではなく、「まず使ってみて、改善しながら広げる」ことが、スムーズな定着の鍵です。

4.システム選定時のポイントを押さえる

最後に、システムを導入する際には「自社の業務に本当に合ったものを選ぶ」ことが何より重要です。以下のような観点で比較検討しましょう。

- 操作が直感的で、現場に負担が少ないか

- 社内システムや外部ツールと連携できるか

- 利用者ごとのアクセス権限が柔軟に設定できるか

- サポート体制や導入後の運用支援が整っているか

- 自社の規模やフェーズに合った価格体系か

必要であれば、無料トライアルやデモ導入を活用し、現場の担当者が実際に触ってみることも重要です。現場で「使いたい」と思えることが、定着への第一歩です。

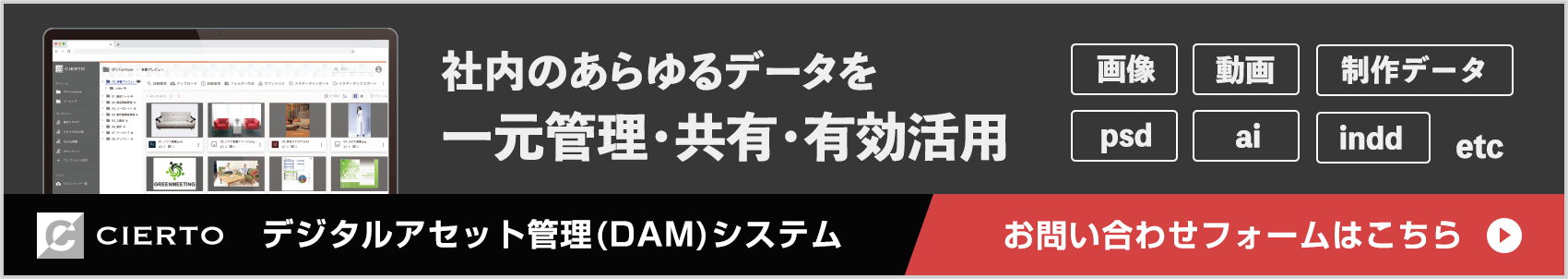

7. 制作業務を根本から変える“最適な統合システム”「CIERTO」

CIERTOは、DAMとPIMの機能を兼ね備えたクラウド型システムであり、動画・画像・商品情報・プロジェクト情報を一元的に管理しながら、制作チームの業務効率化を力強く後押しします。

1.DAM+PIMで「素材」と「情報」を一元管理

CIERTOは、以下のような特徴的な機能を標準で備えています。

- 画像・動画・ドキュメント・デザインデータなどのアセット管理(DAM)

メタ情報やタグ、承認フロー、アクセス制限、フォーマット変換、バージョン管理など、販促制作に必要な機能を網羅。

- 商品情報・製品スペックの一元管理(PIM)

商品説明や価格、仕様といった情報を管理し、素材と紐づけて一元展開。ECサイトやカタログ制作との連携もスムーズ。

この2つをシームレスに連携させることで、「データを探す」「確認する」「使う」までの時間と手間を最小限に抑えることができます。

2.制作業務に特化した実用的な支援機能

CIERTOは単なる管理ツールにとどまらず、実際の制作業務をサポートする機能が充実しています。

- 校正・コメント機能:素材ごとに関係者がコメントを残せるため、校正のやりとりが1つの画面で完結

- 承認ワークフロー:ステップ形式で承認者を設定し、自動通知・履歴管理が可能

- 利用期限アラート・権利情報管理:素材の使用期限や契約条件を表示し、誤使用を防

- 検索性の高いUI:タグや絞り込み条件を活用して直感的に目的の素材を発見可能

- 外部共有リンク発行:必要な素材を社外パートナーに安全・簡単に提供可能

- 自動通知機能:データ入稿時や校正依頼時など、関係者への通知を自動化

このように、CIERTOは現場のリアルな課題に向き合って開発された、“現場で使える”効率化ツールです。

3.実際の導入事例でも成果を発揮

CIERTOは、広告代理店、メーカー、流通小売業、EC事業者など、さまざまな業種の販促・制作現場に導入されており、確かな成果を挙げています。

- 制作素材の検索時間が半減

- 承認業務の所要日数を30%短縮

- 素材の誤使用ゼロを達成

- 社内外の制作業務を完全オンライン化し、在宅勤務下でも安定運用

こうした成果からも、CIERTOは今回のテーマである「販促業務の制作効率化」において、最適な選択肢であるといえるでしょう。

8. まとめ:販促制作の効率化は「仕組みづくり」から始まる

DAMやPIMといったシステムの導入は、その「仕組みづくり」の中心的な役割を果たします。そしてCIERTOは、それらの機能を一体化し、現場にフィットした使いやすさと、高度な情報管理の両立を実現するソリューションです。

もしあなたの制作現場で課題があるなら、今こそ制作業務のデジタル化・仕組み化を検討すべきタイミングです。CIERTOは、あなたのチームを“探す・待つ・確認する”といったムダな作業から解放し、もっと創造的な仕事に集中できる環境を提供します。

-

-

執筆者情報

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン編集部

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン編集部です。マーケティングや商品、コンテンツ管理業務の効率化等について詳しく解説します。

【株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン について】

デジタルアセットマネジメント(DAM)を中核に、多様化するメディア(媒体)・コンテンツの制作・管理・配信環境を支援するITソリューションをご提案しています。